Agama adalah nafas hidup hampir seluruh penduduk bumi. Berdasarkan data The World Factbook CIA 2012, sekitar 90% penduduk dunia adalah pemeluk agama.Begitu juga dengan di Indonesia. Agama ada di setiap sendi kehidupan, dari rumah hingga ke gedung-gedung pemerintah, menjadi urat nadinya, penentu benar dan salah.

Ketika pertama kali menginjakkan kaki di

Amerika, saya bertanya-tanya ketika mengetahui bahwa di sini, antara

negara dan agama, dipisah. Kasarnya, negara tidak bisa ikut campur soal

agama warganya dan agama tidak bisa pula mengatur negara. Yang ada di

pikiran saya ketika itu, pasti bobrok sekali moral bangsa Amerika ini.

Pasti agama-agama minoritas, termasuk Islam, sangat tertindas di sini.

Namun, saya keliru.

Konstitusi Tanpa Tuhan & Agama

Jika dilihat dari demografi semata, Amerika bisa disebut sebagai negara relijius. Berdasarkan American Religious Identification Survey

(ARIS), sekitar 80% warganya adalah pemeluk agama, dengan 76% di

antaranya adalah pemeluk berbagai aliran Kristen Protestan (51%), serta

Katolik (25%). Sementara sisa 4% nya terdiri dari Yahudi (1.2%), Budha

dan berbagai agama dari Asia (0.9%), Islam (0.6%), serta agama-agama

lainnya (1.3%).

Namun, cukup mengejutkan ketika mengetahui

tidak ada satu pun kata “Tuhan” atau “Jesus” di konstitusi Amerika, yang

merupakan hukum tertinggi negara. Kata “agama” hanya muncul sekali, itu

pun sebagai penegas bahwa untuk menjadi anggota Kongres atau pejabat

publik seperti walikota, gubernur dan lain sebagainya, tidak boleh

menjadikan agama sebagai persyaratan.

Menarik untuk membayangkan bagaimana

Bapak-bapak Bangsa Amerika merancang konstitusi, lebih dari dua abad

lalu. Meskipun sebagian besar mereka diyakini memiliki kepercayaan sama,

yaitu Kristen, mereka berasal dari aliran dan sekte berbeda, dengan

gaya peribadatan yang berbeda pula. Para penyusun konstitusi ini ingin

memastikan, nantinya tidak ada satu agama atau aliran pun yang

mengontrol pemerintah.

Pemisahan negara dan agama diperkuat oleh surat balasan Presiden Thomas Jefferson kepada Gereja Danbury Baptist yang

merupakan aliran Kristen minoritas di Connecticut, pada tahun 1802.

Mereka merasa kebebasan beragama yang dinikmati saat itu, tidaklah

abadi, melainkan hanya hadiah basa-basi dari pemerintah negara bagian

belaka. Namun, Jefferson menegaskan :

“Kita sama-sama percaya bahwa agama

adalah urusan yang sangat pribadi antara manusia dan Tuhannya. Sehingga

para wakil rakyat tidak boleh membuat undang-undang yang mengatur

tentang keberadaan agama atau melarang kebebasan beragama. Ini berujung

pada adanya dinding pemisah antara negara dan agama.”

Apa pengaruhnya?

Dengan penegasan Jefferson, di

Amerika siapa pun berhak memeluk agama dan kepercayaan apapun yang

diyakininya atau tidak memeluk agama sama sekali. Siapapun tidak bisa

memaksa atau melarang orang lain untuk beragama atau beribadah.

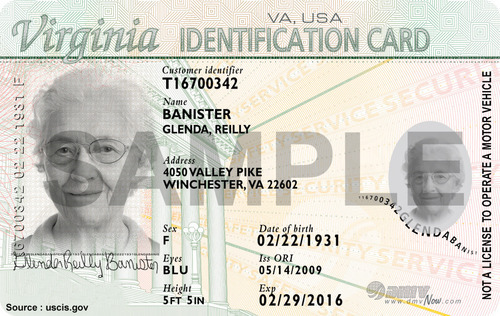

Dari segi pemerintahan, tidak

ada Kementerian Agama di Amerika. Agama juga tidak pernah ditanyakan dan

dicantumkan pada kartu identitas, misalnya KTP, karena dinilai sebagai privacy.

Anggaran negara juga tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan agama.

Jadi, jika ada pembangunan gereja, mesjid atau sinagog, serta berbagai

acara keagamaan, pemerintah tidak boleh mendanainya. Pemerintah harus

netral.

Selain itu, Konstitusi Pemisahan

Negara dan Agama melarang pemasangan patung dan simbol keagamaan di

kantor-kantor pemerintah. Meskipun begitu, individu atau tempat ibadah

tetap boleh memasangnya di rumah/gedung atau di halaman mereka.

Sementara, pemasangan simbol agama di tempat umum, dinilai ilegal.

Misalnya, akhir Desember lalu Pengadilan Federal Amerika memutuskan untuk memindahkan Mount Soledad Cross, sebuah salib setinggi hampir 13 meter dari Gunung Soledad, San Diego, California, yang semula didirikan sebagai monumen peringatan untuk veteran Perang Korea. Keputusan ini diambil setelah kontroversi terus memanas, terutama dari kelompok Ateis, yang menilai pemasangan salib di tempat umum menunjukkan keberpihakan pemerintah pada kelompok tertentu.

Saya tambah terkejut ketika

mengetahui ternyata agama tidak diajarkan di sekolah negeri di Amerika.

Bahkan, memaksa untuk berdoa atau beribadah bersama di sekolah, dianggap

mencederai hak asasi siswa yang tidak ingin melakukannya atau yang

meyakini cara lain untuk beribadah.

Semua ini didasarkan pada fakta

bahwa 90% anak Amerika menuntut ilmu di sekolah negeri. Mereka berasal

dari keluarga dengan latarbelakang agama dan kepercayaan yang berbeda.

Tidak ikut serta mengatur pendidikan agama, adalah salah satu cara yang

bisa dilakukan sekolah untuk menghormati agama dan kepercayaan setiap

anak, serta melindungi hak orang tuanya.

Sulitkah Beribadah?

Meskipun terdapat tembok pemisah antara

negara dan agama, di sisi lain, kebebasan beragama sangat dijunjung.

Pelajaran agama bisa didapat dengan bebas di berbagai tempat ibadah.

Tidak sedikit pula orang tua yang memasukkan anaknya ke sekolah swasta

berbasis agama, seperti sekolah Katolik, Yahudi atau Islam.

Nilai-nilai agama juga bisa diperoleh dari

berbagai organisasi. Misalnya, untuk Muslim Indonesia di Washington,

D.C. Area, bisa belajar tentang Islam, belajar mengaji, melaksanakan

Sholat berjamaah, atau ikut pesantren kilat saat bulan Ramadan, bersama

organisasi IMAAM (Indonesian Muslim Association in America) yang telah

berdiri sejak lebih dari 20 tahun lalu.

Karena kebebasan beragama ini pula, pegawai

negeri Amerika, bahkan tetap bisa beribadah di kantornya. Di kantor VOA

Indonesian Service di Washington, D.C. yang merupakan instansi

pemerintah Amerika, terdapat Mushola tempat para karyawan Muslim

beribadah.

Mushola ini dulunya adalah gudang, yang

kemudian disepakati untuk dijadikan tempat Sholat. Para karyawan

Indonesia kemudian memasang karpet dan sajadah di ruang ini. Selain itu,

setiap Jumat-nya, karyawan Muslim dari seluruh servis bahasa juga bisa

menggunakan aula kantor VOA sebagai tempat pelaksanaan Sholat Jumat

bersama. Saat perayaan Idul Fitri, karyawan juga dipersilahkan untuk

cuti atau masuk setengah hari agar bisa melaksanakan Sholat Ied paginya.

Siswa sekolah negeri juga dibolehkan untuk

beribadah di sekolah. Misalnya saja, jika diminta, guru-guru SMA di

Negara Bagian Virginia dan Maryland, selalu memberi izin kepada siswa

Indonesia untuk Sholat Dzuhur atau Ashar di sekolah, bahkan saat proses

belajar-mengajar berlangsung. Mereka Sholat di ruangan yang tidak

terpakai atau perpustakaan sekolah. Tidak hanya itu, saat bulan Ramadan

mereka dipersilahkan untuk tidak mengikuti kelas olahraga.

Intinya, asal dilaksanakan individu atau

kelompok secara sukarela, tanpa paksaan, tidak membahayakan orang lain,

serta tidak dibiayai dan tidak diatur oleh negara, kegiatan agama di

instansi pemerintah, dipersilahkan.

“Orang sini (Amerika) mah, gak akan berani melarang-larang orang beribadah,”

kata seorang Ibu asal Indonesia yang telah lebih dari 15 tahun tinggal

di Amerika dan mempunyai dua anak yang bersekolah di Virginia.

Kisah Semu Terpinggirkannya Islam

Sejak kecil saya sering mendengar betapa

Amerika disebut sebagai negara yang membenci Islam. Apapun akan

dilakukan negara ini untuk meruntuhkan Islam. Siapapun yang datang akan

dicuci otaknya dan dijadikan kafir. Namun, berhari-hari, berbulan-bulan,

bahkan sudah nyaris setahun menghirup udara Amerika, saya tidak bisa

membuktikan tuduhan itu. Yang terjadi justru sebaliknya.

Setelah tragedi 11 September, Islam, yang merupakan minoritas, justru menjadi agama yang paling pesat perkembangannya di Amerika. Berdasarkan Association of Religious Data Archives,

sepuluh tahun sejak tragedi yang menewaskan lebih dari tiga ribu orang

tersebut, jumlah pemeluk Islam di Amerika meningkat 66%, dari 1.5 juta

pada tahun 2001 menjadi 2.6 juta orang tahun 2011 lalu. Kemana pun

pergi, mulai dari New York, Los Angeles, Miami, bahkan Las Vegas, Muslim

dan perempuan berhijab bukan hal yang janggal untuk ditemui.

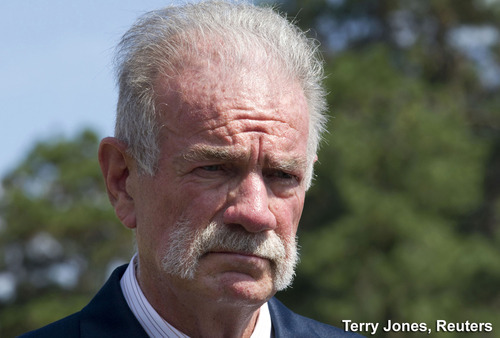

Walaupun begitu, tidak bisa dipungkiri tragedi 11 September sempat menyulut sentimen negatif terhadap Islam.

Misalnya rencana pembakaran Al-Quran oleh Pastur Terry Jones di Florida, pada peringatan sembilan tahun serangan 11 September,

2010 silam. Secara hukum, dia dilindungi hak kebebasan dalam

berekspresi. Namun, meski antara negara dan agama dipisah, sebelum Terry

melaksanakan aksinya, pemerintah tetap memberi himbauan.

Menteri Luar Negeri saat itu,

Hillary Clinton, menyayangkan aksi Terry yang disebutnya sebagai

penghinaan yang memalukan. Presiden Barack Obama bahkan menegaskan

rencana Terry bisa menyulut kekerasan di berbagai penjuru dunia.

Alhasil, sang Pastur mengurungkan niatnya.

April 2013, Terry ditahan dengan tuduhan membawa bahan bakar dan senjata api secara tidak sah di tempat umum, saat berencana membakar 2998 Al-Quran, jumlah yang sama dengan korban tragedi 11 September. Walaupun bebas berekspresi, jika berpotensi mengganggu keamanan dan berujung kriminal, aparat berhak menindak.

Kontroversi juga sempat menyelimuti pembangunan Islamic Community Center, dua blok dari bekas tempat berdirinya World Trade Center, beberapa waktu lalu.

Sebagian besar pihak yang kontra, tidak mempermasalahkan Islam dan

kegiatan agama yang akan dilakukan di sana. Mereka mempermasalahkan

pemilihan lokasi yang dinilai kurang sensitif terhadap keluarga korban.

Mengapa harus sangat dekat dengan Ground Zero?

Namun, kontroversi hanyalah kontroversi.

Pemikiran bebas diutarakan. Meskipun tahun 2010 unjuk rasa penolakan

terus terjadi, pembentukan Islamic Community Center tetap berlanjut karena hukum melindunginya, melindungi kebebasan beragama. Apalagi Presiden Obama menegaskan :

“Adanya hak bagi siapapun untuk membangun tempat ibadah di properti milik pribadi di lower Manhattan.”

Alhasil, September 2011 lalu, pusat komunitas

Muslim yang kontroversial tersebut telah menyelenggarakan acara besar

perdananya, yaitu pameran foto anak-anak dari berbagai penjuru dunia.

Ketika berkunjung ke New York beberapa waktu lalu, saya sempat mendatangi Islamic Center

tersebut. Lantai dasar, yang merupakan lokasi utama berbagai aktivitas,

terdiri dari dua bagian ; ruang bercat putih tempat sejumlah kegiatan

budaya dilaksanakan, serta ruang Sholat yang bisa menampung lebih dari

250 jamaah. Sementara, tempat Wudhu terdapat di basement. Meskipun tidak banyak, siang itu saya melihat Muslim dari berbagai ras berdatangan dan melaksanakan Sholat Dzuhur berjamaah.

Berkembangnya Islam di Amerika juga bisa

dilihat dari keberadaan Mesjid. Saat berkunjung ke berbagai negara

bagian di Amerika, saya selalu bisa menemukan Mesjid atau setidaknya

Mushola. Ini sejalan dengan hasil penelitian Hartford Institute of Religion Research tahun

2011 yang menyatakan sejak tahun 2000, jumlah Mesjid di Amerika naik

74%. Setidaknya terdapat 900 mesjid baru dengan total lebih dari 2100

Mesjid di Amerika. Sebagian besar terletak di kota besar.

Namun, seiring bertambahnya warga yang hidup

di daerah pinggiran kota, keberadaan Mesjid juga semakin menyebar. Salah

satunya, sedang diusahakan oleh Pak Kustim Wibowo, seorang dosen asal

Indonesia di Indiana University, Pennsylvania. Lahan untuk

Mesjid seluas 6.000 meter persegi seharga $48.000, diperoleh Pak Kustim

dan rekan-rekannya tanpa masalah. Kini mereka sedang mengumpulkan dana

agar rumah ibadah tersebut dapat segera dibangun.

Yang sama sekali tidak pernah saya bayangkan

adalah hal serupa, bahkan terjadi di negara bagian paling relijius di

Amerika, dengan 60% penduduknya beragama Mormon, yaitu Utah. Setidaknya

terdapat 5 Mesjid di ibukota Utah, Salt Lake City, yang dikelilingi

lekuk-lekuk cantiknya pegunungan.

Saya semakin tersentuh mendengar cerita Pak

Heru Hendarto, lelaki asal Indonesia yang menjadi tokoh masyarakat Asia

di Salt Lake City. Ketika menjadi Presiden Muslim Student Organization (MSO) di University of Utah (U

of U) tahun 1997-1999 silam, Ia menuliskan keluhannya di jurnal

mahasiswa tentang kesulitan mahasiswa Muslim mendapatkan ruangan untuk

Sholat Jumat. Padahal saat itu organisasi Kristen, Mormon, Yahudi bahkan

Budha, mendapat perhatian kampus.

Membaca tulisan tersebut, Presiden U of U dan

Ketua Senat langsung memanggil Pak Heru untuk menanyakan apa yang bisa

dibantu. Setelahnya, setiap Jumat, satu ruang kuliah, sepanjang tahun

disediakan khusus untuk MSO.

“Di sini masalah agama bagus kok. Orang

tidak mau ada isu soal diskriminasi agama. Salah satu Mesjid di Salt

Lake City, tanahnya bahkan disumbangkan oleh Gubernur Utah.” Ujar Pak Heru. Saya hanya bisa terdiam.

Bahkan, Ahmadiyah yang mendapat diskriminasi di Indonesia,

berkembang pesat di Amerika. Di Mesjid mereka yang megah di Silver

Spring, Maryland, saya terenyuh melihat bagaimana para jamaah bisa

bersujud tanpa mendengar hujatan, tanpa disergap ketakutan.

“Di berbagai tempat di dunia, kami tidak

dianggap. Namun di sini, hak dasar kemanusiaan kami untuk mempraktikkan

agama, tidak pernah direbut,” ungkap Wakil Presiden

Komunitas Ahmadiyah Amerika, Naseem Mahdi dengan suara bergetar. Saya

terenyuh dengan berbagai fakta, malu terhadap stigma semu yang pernah

saya yakini tentang Amerika.

Ironi Negeri di Jantung Khatulistiwa

Awal 2014, saya menelpon orang tua di kampung

halaman di Sumatera. Pembicaraan kami santai seperti biasa sampai ayah

saya bercerita tentang berita yang baru dibacanya di koran : Wali Kota

membatalkan rencana pembangunan sebuah rumah sakit dan sekolah di Kota

Padang, Sumatera Barat. Salah satu alasan utamanya adalah karena protes

warga bahwa proyek yang direncanakan Pemkot bersama sebuah grup

konglomerasi besar yang berasal dari etnis dan agama minoritas tersebut,

nantinya dikhawatirkan masyarakat, akan merusak akidah mereka. Hati

saya mencelos mendengarnya.

Di saat percakapan dengan ayah terus

berlanjut, ingatan saya terbang secepat kilat, kembali ke beberapa

penugasan liputan sebelum berangkat ke Amerika. Saya masih ingat berada

di dalam sebuah Mesjid milik jamaah Ahmadiyah di Sindang Barang, Bogor,

Jawa Barat. Satu-satunya Mesjid yang menerima saya dan tim liputan,

setelah seharian ditolak berbagai komunitas Ahmadiyah di Bogor karena

mereka ketakutan, kedatangan kami untuk meliput dampak konflik komunal

di tanah air, akan memicu kemarahan warga. Di dalam Mesjid yang pernah

disegel Pemkot Bogor dan tidak lagi memiliki plang nama itu, para jamaah

mengungkapkan harapan mereka, yang semuanya hampir sama : keamanan,

ketentraman dan kebebasan dalam beribadah.

Teriakan puluhan orang di tanggal 25 Desember

2011, juga kembali terngiang di telinga. Mereka menghadang puluhan

jemaat GKI Yasmin, Bogor, yang sedang menuju Gereja untuk melaksanakan

Misa Natal.

Pagi itu, ratusan aparat kepolisian

memblokade setiap jalan untuk menuju Gereja GKI Yasmin, yang izinnya

telah dimenangkan oleh Mahkamah Agung. Puluhan orang yang tadi

berteriak-teriak, lalu menyebut-nyebut nama Tuhan sambil mengusir para

Jemaat menjauh dari barikade polisi, yang tentunya tidak akan bisa

dilewati. Tercekat rasanya mengingat kejadian itu.

Memori peristiwa-peristiwa serupa terus berganti di benak, bagai roll-film

yang diproyeksikan ke layar bioskop: Pembakaran rumah dan penyerangan

terhadap kelompok Islam Syiah di Sampang, Madura, Agustus 2012,

Penyegelan, penutupan dan bahkan pembongkaran berbagai Gereja di tanah

air dengan dalih tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

Penyerangan yang mengakibatkan tewasnya tiga penganut Ahmadiyah di

Cikeusik, Bogor, Februari 2011, dan masih banyak kejadian menyedihkan

lainnya.

Ironis sekali, ternyata di negara saya

sendiri lah, di tempat yang mengakarkan berbagai sisi kehidupan pada

agama, dengan Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan

Beradab sebagai bagian ideologinya, dengan kebebasan beragama yang

dijamin oleh konstitusinya, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan

negara, serta Kementerian Agama untuk membina kerukunan umatnya,

toleransi dan bahkan kebebasan untuk menjalankan agama, justru masih

menjadi barang mewah yang sulit didapatkan.

Pemerintah seakan menjadi wakil dan milik

kelompok mayoritas, yang bergerak dengan pemikiran mayoritas pula.

Minoritas dilihatnya menakutkan, dianggap sebagai kelompok pendosa yang

layak dibasmi karena dinilai menjadi racun pengancam keberadaan

mayoritas.

Saya malu, karena saya sendiri pernah tumbuh

dengan pemikiran itu. Saya tumbuh melihat orang dengan agama berbeda

sebagai makhluk asing yang sewaktu-waktu bisa mencelakakan, sehingga

kewaspadaan dan jarak harus tetap dijaga.

Apakah ini karena saya dan banyak dari kita

dididik sedari kecil, di berbagai tempat pendidikan, ditanamkan

pemikiran yang kemudian larut di alam bawah sadar bahwa hanya kita lah

yang benar, agama kita lah yang paling benar, sementara agama berbeda

itu salah, menyesatkan dan tidak dapat diterima?

Memang, itulah kepercayaan. Namun, apakah ini

membuat kita terlena, larut memaknai agama sebatas betapa benarnya

keyakinan kita dan betapa salahnya keyakinan yang berbeda? Bukankah di

mata orang dengan keyakinan berbeda, keyakinan kita lah yang salah dan

mereka lah yang benar?

Mengapa kita menggunakan fakta mayoritas kita

untuk mendiskriminasi mereka dan merebut hak mereka? Mengapa kita tidak

bisa menerima perbedaan ini dan menjadikan agama urusan paling pribadi

antara individu dengan Tuhan, tanpa perlu memperdebatkannya, tanpa perlu

menyakiti orang lain?

Memang tidak pantas untuk

membanding-bandingkan Indonesia dengan Amerika. Masing-masing punya

catatan baik dan buruk tentang toleransi beragama. Apalagi saya baru

tinggal setahun di sini. Masih sangat banyak hal yang belum saya lihat,

tempat yang belum saya kunjungi.

Namun, sebagai orang yang tumbuh di tanah air

dengan stigma betapa kejamnya Amerika memperlakukan orang-orang

beragama minoritas, betapa Amerika kerap dituding akan akal busuk dan

kekafirannya, saya merasa perlu untuk menyampaikan bahwa apa yang saya

lihat dan rasakan selama ini di Amerika, justru sebaliknya, toleransi

lah yang ada, tepa selira lah yang terasa.

Menjadi pemeluk agama minoritas, bukan berarti menjadi alasan untuk tidak dihargai. Mayoritas bukan berarti berkuasa untuk menindas.

Ironis, ini bukan terjadi di sebuah negara

di jantung khatulistiwa, yang menjadikan agama sebagai akar hidupnya.

Ini justru terjadi di sebuah negara yang seakan agama dibungkam tapi

sebenarnya dimerdekakan, di sebuah negara yang moralnya kerap dipandang

sebelah mata, di sebuah negara yang seakan hidup tanpa agama. ()

Tidak ada komentar:

Posting Komentar